Bundeswehr Wehrübung

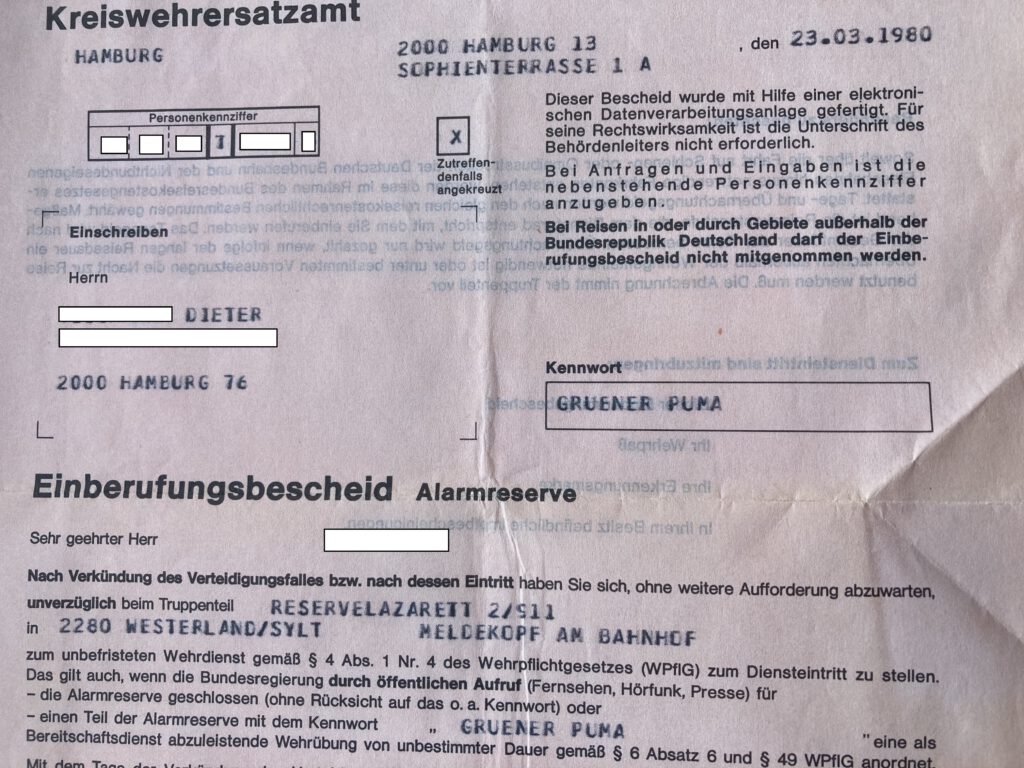

Es dauerte nicht lange, da erreichte mich ein weiterer Einberufungsbescheid, der 1980 noch einmal erneuert wurde. Diesmal war er für den Ernstfall gedacht. Bei dem Stichwort „Grüner Puma“ hätte ich meinen Kampfanzug anzuziehen und nach Westerland auf Sylt zu fahren. Der Bescheid galt gleichzeitig als Fahrkarte für die Bahn – es war an alles gedacht. Aber wieso Sylt? Zu einem Reservelazarett? Der Verteidigungsfall wurde bis heute zum Glück nicht ausgerufen, aber nach Sylt hatte ich trotzdem noch zu fahren.

Dreieinhalb Jahre nach meiner Entlassung, im Oktober 1977, wurde ich zu einer einwöchigen Bundeswehr Wehrübung auf die Insel einberufen. Irgendwo in der Nähe von Hörnum war die Kaserne, in der sich wenige fest stationierte und viele übende Soldaten befanden, alles Sanitäter. Der militärische Ton war mäßig, es ging viel entspannter zu als in der Wehrdienstzeit. Auf Sylt gab es mehrere Kasernen und vor allen Dingen Hallen mit allen Utensilien für ein Lazarett. Im Ernstfall würde die Insel mit einem Netz von Krankenhäusern überzogen, die schnell aufgebaut werden konnten. Wir wiederholten das, was Sanitäter eigentlich wissen sollten, nur hatten meine Kameraden und ich seit unserem Dienst ziemlich viel vergessen. Ein Auto war bildschön an einen Baum gesetzt worden, drinnen zwei ohnmächtige Verunfallte, blutig geschminkt mit zahlreichen Wunden. Zu zweit sollten wir sie bergen und versorgen. Als wir fertig waren, kam die zusehende Ärztin zum Ergebnis, dass die beiden wohl jetzt tot seien. Damit war die Übung erledigt, sie erklärte uns nicht, was wir falsch gemacht hatten. Wir zuckten mit den Schultern, dann eben nicht, das konnte uns doch egal sein. Eine große Übung wurde angesetzt, wir sollten alle zusammen ernsthaft Krankenhaus im Krieg spielen. Rollen wurden eingeteilt, Räume hergerichtet, es gab die militärischen Vorgesetzten und daneben die Ärzte, die zum großen Teil auch Wehrübende waren. Und dann gingen wir, ich und noch einer, zu zweit über den Kasernenhof und sahen wohl so aus, als hätten wir nicht viel zu tun, als es plötzlich hieß: Mitkommen! Auf der Insel sei eine Salmonelleninfektion in den Kasernen ausgebrochen, an der Verpflegung vom Vortag war wohl nicht alles in Ordnung. Ein Bundeswehr-Sanitätsbus mit Sitzen und Liegen fuhr einmal rund um Sylt und sammelte die Kranken in den Kasernen ein, die zentral bei uns in die Krankenstation sollten. Das war nicht schlecht, so machte ich eine Rundfahrt und sah das Meer. Dann kamen allerdings die Kranken, einige konnten sitzen, andere mussten wir tragen und liegend transportieren. Im Bus fing es an zu stinken, denn eine Toilette gab es nicht und wir fuhren ohne Zwischenstopp. In unserem Kasernengebäude war mittlerweile eine Hälfte für die wirklich Kranken abgetrennt worden, die andere Hälfte war für die Übung reserviert. Flatterbänder in den Fluren markierten die Grenze. Neben den Ärzten übernahmen Krankenschwestern vom Roten Kreuz das Kommando, und da ich und mein Kamerad schon einmal da waren, durften wir als Hilfskräfte auch gleich dableiben. Das hieß Fieber messen, Essen und Getränke austeilen und vor allem: Die „Bratpfanne“ reichen und anschließend leeren und desinfizieren. Letzteres galt auch für uns selbst, denn Salmonellen sind hochansteckend. Vor jedem Zimmer stand eine Schale mit Desinfektionsflüssigkeit, in der fleißig die Hände zu waschen waren. Immerhin war nach zwei Tagen das Schlimmste überstanden und diese Art Tätigkeit wurde weniger. Auf der anderen Seite des Krankenhauses begann die Übung: Flensburg sei bombardiert worden, ein ganzer Sanitätszug mit Verwundeten fahre über den Damm nach Westerland. Am Bahnhof würden sie in Krankenwagen umgeladen und die kamen nun mit Tatütata bei uns an. Zusätzlich landeten einige Hubschrauber mit „Schwerverletzten“. Die Verletzten waren geschminkt und spielten ihre Wunden mit Stöhnen und Schreien möglichst echt, es waren teils Soldaten, teils Krankenschwestern vom Roten Kreuz. Sie wurden erstversorgt, nach Verletzungen sortiert und in die Krankenzimmer gebracht. Ich stand im Kellerflur auf meiner Seite der Markierung und sah zu, wie die Verwundeten auf der anderen Seite vorbeitransportiert wurden. So schlecht war meine Rolle im echten Einsatz gar nicht, fand ich, wer weiß was mir auf der anderen Seite geblüht hätte. Die „Verletzten“ blieben über Nacht da und es gab Ärger, wenn einer auf Toilette musste. Das Bettlägerig-Spielen war vielen doch zu blöd und auch von den Sanitätern war zu hören: „Geh gefälligst alleine, ich hole doch jetzt keine Flasche!“ Einigen Ärzten wurde nachgesagt, sie hätten bei den verletzten Frauen auch intensiv an Stellen untersucht, wo eigentlich nichts zu untersuchen war. Die Woche und damit die Wehrübung gingen zu Ende und damit wurde auch ich entlassen. Die Oberschwester lobte mich und meinen Kameraden über den grünen Klee, wir könnten sofort bei ihr im Krankenhaus als Pfleger anfangen zu arbeiten. Danke, aber eigentlich hatte ich anderes vor.

Die Bundeswehr kontaktierte mich erst wieder, als ich schon über 50 Jahre alt war. Ich wurde ausgemustert, war endgültig zu alt, um Soldat zu sein. Aber – Ordnung muss sein – der Seesack mit der Uniform war abzugeben. In einer Kleiderkammer unweit von Altona, wo alles begann, legte ich die Ausrüstung vor. Die Unterwäsche und die Stiefel durfte ich behalten, die Handschuhe waren verloren gegangen (die hatte ich ja einige Zeit benutzt und nun waren sie weg) und ich musste sie bezahlen. Der Rest blieb in der nach alter Kleidung und Leder riechenden Halle, in der alles in großen Regalen lagerte. Es war der gleiche Geruch wie bei der Einkleidung, ich konnte mich noch sehr gut daran erinnern. Aber würden diese Uniformteile wieder ausgegeben? Gingen die nicht gleich in den Müll? Wozu dann das Theater der Abgabe?

Noch einmal ein Jahrzehnt später, im Jahre 2015, fand ich im Keller beim Räumen die schweren eisenbeschlagenen Stiefel wieder. Mittlerweile waren sie verspakt und hatten eine feine Schicht Schimmel angesetzt. Ich warf sie in die Mülltonne und damit war der militärische Lebensabschnitt endgültig beendet.