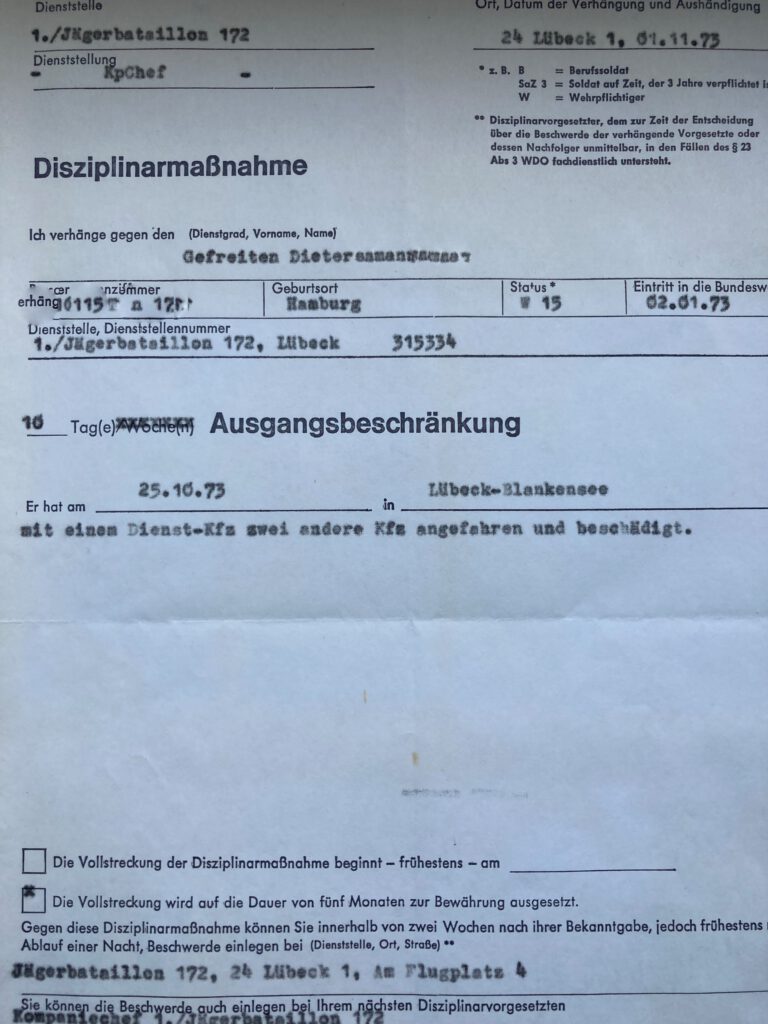

Der Urlaub ging zu Ende und ich musste wieder zum Dienst, jetzt in jeder Hinsicht ausgebildet als Sansoldat bei der Bundeswehr und einsatzfähig. Kaum war ich angekommen, hatte ich allerdings auch schon ein Problem. Es hieß, dass in einem Wald bei Bad Segeberg gerade eine Übung stattfinde, der Rest der Einheit sei schon dort und ich solle hinterher fahren. Führerschein hätte ich ja, da hinten stehe unser Jeep, den könne ich mit meiner Ausrüstung für eine Woche Aufenthalt im Wald beladen; und ab die Post! Wo kein Schnee liegt, wird gelaufen, wie es so schön befehlsmäßig hieß. Und ich sollte noch ein paar Sachen aus dem San-Bereich mitnehmen. Vor dem Eingang war eine kleine halbkreisförmige Straße, an deren Beginn zwei zivile PKW parkten. Der Jeep war geradezu winzig im Vergleich mit den Gefährten, die ich bisher gefahren hatte, damit würde ich spielend an den beiden Wagen vorbei und direkt vor die Tür kommen. Krach machte es, und ich war einem VW Käfer in die Seite gefahren. Links von mir war eine Mauer und ich konnte meine Tür nicht öffnen. Auf die Idee, rückwärts zu fahren, kam ich in meiner Panik nicht und gab Gas. Krach, Wagen Nummer zwei! Dann war ich durch. Zeugen gab es keine, aber ich musste wohl oder übel melden, dass mir ein Malheur passiert war. Der VW gehörte einem General, den ich zum Glück nicht zu Gesicht bekam. Mein Militärwagen hatte nicht einmal eine Schramme, aber die beiden anderen waren zerbeult. Letzten Endes wurde für mich auf leichte Sachbeschädigung entschieden und ich bekam eine Ausgangsbeschränkung auf Bewährung (bei grober Sachbeschädigung hätte ich den Schaden zahlen müssen). Irgendjemand anders bekam auch eine reingewürgt, denn ich hätte eine Einweisung erhalten müssen, bevor ich ein mir unbekanntes Fahrzeug übernahm. Jetzt aber ab nach Segeberg!

Irgendwo im Wald waren Zelte und Lager aufgebaut, und kaum kam ich an, da hieß es schon: „Bist du der, der das Auto vom General angefahren hat?“ Jaja, lacht euch man schlapp. Handys gab es noch nicht, aber Militär hat Funk! Ich schlief nicht im Zelt, sondern mit einem meiner Kameraden im Sanitäts-MTW, der hatte ja Liegen. Klappe hoch und Luken dicht und wir lagen in stockfinsterer Nacht. Auch Geräusche drangen nur sehr gedämpft ins Innere unserer Gruft. Morgens waren die Panzerwände von unserer Atemluft mit Raureif bedeckt und es fiel mir schwer, mich aus meinem Schlafsack zu schälen.

Nach Ende der Übung stellte sich ein halbwegs normaler Alltagstrott ein. Ich hatte meine Tätigkeit im Geschäftszimmer, verwaltete die G-Karten und tippte Briefe. Etwa einmal im Monat fuhren wir abends zusammen mit einigen Kameraden nach Lübeck in eine Pizzeria und speisten und tranken angenehm. An normalen Abenden ging man in die Kantine und trank Bier direkt aus der Flasche. Preiswerter war es, Vorräte in die Stube zu bringen und dort zu trinken. Der Alkoholkonsum, insbesondere mit Bier, war beträchtlich. Ich selber habe nie so viel getrunken wie beim Bund. Manch Wehrpflichtiger übertrieb: Noch morgens beim Antreten schwankten einige und rochen nach Alkohol. Ich versuchte, ein wenig in die Normalität zurückzukehren und belegte einen Astronomie-Kurs an der Volkshochschule in Lübeck. Und dann reichte mir jemand, der entlassen wurde, seinen Nachhilfeschüler in Englisch weiter. Einmal in der Woche fuhr ich zu dem Dreizehnjährigen und half ihm bei den Hausaufgaben und beim Vokabellernen. Er war ein Fan von Erich von Dänicken und seinen Theorien, dass Außerirdische das Leben auf der Erde beeinflusst hätten, was Dänicken mit schwer erklärbaren archäologischen Funden angeblich bewies. Mein Schüler versuchte mich in Diskussionen darüber zu verwickeln und ich musste jedes Mal zusehen, dass wir Englisch trieben. Am Ende meiner Dienstzeit gab ich ihn wiederum an den nächsten Nachhilfelehrer weiter. Unterbrochen wurde der geordnete Dienst durch Übungen, die eine bis zwei Wochen dauerten. Irgendeine Kompanie schien immer unterwegs zu sein, und als medizinische Begleitung mussten jeweils zwei Sanitäter mit. Bei großen Übungen rückte das ganze Bataillon aus. Schon in der Grundausbildung lernte ich den Schießplatz in Putlos an der Ostsee kennen, jetzt ging es noch einmal dahin. In Putlos wurde mit Waffen aller Art geschossen, die jeweiligen Schießbahnen waren ins Gelände gegraben und man schoss immer in Richtung aufs Meer. Die Sanitäter übten nicht das Schießen, sondern standen am Kopfende der Bahn für den Ernstfall bereit. Zum Glück passierte in meiner Anwesenheit nichts. Eines Abends rückte die schießende Einheit ab, als der Hauptmann erschien. Jetzt auch mal die Sanis, befahl er. Laut Genfer Abkommen sind Sanitäter mit Pistole und evtl. Gewehr bewaffnet, dürfen die Waffen aber nur zur Eigenverteidigung benutzen. Der Einsatz anderer Waffen ist verboten. Aber auch übungshalber? Jedenfalls durften oder mussten wir wie in der Grundausbildung Panzerfaust, Maschinenpistole und andere Waffen in die Hand nehmen und mit scharfer Munition schießen. Es war mir ein Gräuel.

Neben dem normalen Dienst wurde auch Sport getrieben. Märsche über Stock und Stein mit Gewehr und mehr oder weniger Gepäck auf dem Buckel waren das eine, normale Leichtathletik das andere. Auf zum Sportplatz und dann immer im Kreis dreitausend Meter laufen! Das war wie in der Schule, nur dass die Bekleidung ans Militär angepasst war, z.B. prangte auf der Brust des Sporthemds der Bundesadler. Spaß machte mir das nicht, es war nur anstrengend. Eines Tages war Schwimmen im Hallenbad angesagt. Die ganze Kompanie hatte ein Bad in Lübeck für sich alleine. „Alle Mann auf den 3-m-Turm und ins Wasser springen!“ kommandierte der Hauptmann und machte es vor. Wir standen Schlange und einer nach dem anderen kletterte hoch und sprang. Dann war ich dran und stand oben. Schock, da sollte ich runterspringen? Augen zu und – plumps! So etwas würde ich nie wieder machen – und machte es auch nicht! Neben uns Wehrpflichtigen gab es noch die Unteroffiziere und Ausbilder. Die meisten verdrückten sich in irgendwelche Ecken und taten unbeteiligt. Sie sollten doch wohl nicht auch…? Doch, sie mussten, der Hauptmann schickte die Zögerlichen einzeln auf den Sprungturm. Das sahen wir einfache Soldaten gerne!

Eines Nachts Mitte Dezember, alle freuten sich schon auf die Weihnachtsferien, wurden wir brutal aus dem Schlaf gerissen: „Alarm, Alarm! Alle raus und antreten im Flur!“ Oh nein, was war jetzt los? Im Pyjama standen wir in Reihe, Kommandos wurden gebellt. Es sei Nato-Alarm, feldmarschmäßig anziehen im Kampfanzug, gesamte Ausrüstung einpacken, dann wieder draußen antreten. Und dalli dalli! Es war gegen drei Uhr und wir stolperten schlaftrunken zu unserem Spind. Was zum Teufel war ein Kampfanzug? Das normale olivgrüne Outfit nannte sich Arbeitsanzug. Es gab noch so etwas ähnliches, aus dickerem Stoff, unbequem beim Tragen und so gut wie noch nie benutzt. Das nannte sich laut Kleiderliste „Kampfanzug, moleskin“. Also zogen wir den an und es war natürlich falsch, gemeint war der Arbeitsanzug. Wir konnten nur den Kopf schütteln. Bundeswehr in Hochform, Befehl ist Befehl, aber nichts klappte richtig. Antreten zur Gewehrausgabe an der Waffenkammer! Während des Alarms hätten wir das Gewehr ständig am Mann zu tragen. Nächster Befehl: Stuben verdunkeln! Wir dämpften das Licht und hängten Wolldecken an die Fenster. Wie sich herausstellte, wurde nur unser Kompaniegebäude verdunkelt, der Rest der Kaserne leuchtete wie eh und je. Dann: Im Gleichschritt marsch, raus ins Gelände. Dort traten wir wieder an, mittlerweile wurde es morgens, und es hieß: Abtreten zum normalen Dienst! Was bei mir hieß, dass ich in den Sanbereich an meinen Schreibtisch ging und dort in Arbeitsuniform und mit dem Gewehr an der Seite arbeitete. Was hieß überhaupt Nato-Alarm? Hatte jetzt die gesamte Nato Alarm? Und wie lange sollte das dauern? Doch wohl nicht bis Weihnachten? Abends gingen wir zurück in die Stube, jetzt war Alkoholverbot, also tranken wir Cola und schließlich gingen wir zu Bett. Kaum lagen wir, kam der Befehl, alle in den Sanbereich kommen! Gasmasken mitnehmen! Wir zogen uns blitzartig wieder an (hätten wir uns überhaupt den Pyjama anziehen dürfen?) und eilten zurück. Es war ABC-Alarm verkündet worden (ABC = Atom-/Bio-/Chemiewaffen). In jedem Gebäude gab es einen Schutzraum und in dem sollte ein Telefon installiert und mit den anderen Gebäuden verbunden werden. Den Raum kannte bloß niemand, wir suchten im Sangebäude und fanden ihn im Keller. Er stand unter Wasser! Alle Mann schöpfen! Dann durften wir uns in den Räumlichkeiten verteilen und irgendwo, so wie wir waren, zum Schlafen hinlegen. Mehr geschah nicht, irgendwann am nächsten Nachmittag wurde der Alarm aufgehoben und wir konnten den Spind wieder einräumen und die gewohnte Ordnung wiederherstellen. Weihnachten war gerettet!

Regelmäßig hatten wir zu zweit Dienste zu übernehmen, denn die Notaufnahme musste immer besetzt sein. Mal saß ich für eine Nacht im Dienstzimmer, mal ein Wochenende lang. Meistens geschah nichts. Wir durften uns auf einer Liege im Trainingsanzug schlafen legen. Eines Sonntagmorgens weckte mich ein Soldat, dem das sichtlich peinlich war. In der Kantine hatte ihm jemand eine Flasche Bier über den Kopf gezogen und nun blutete er aus der entstandenen Wunde. Ich sprang auf und brachte ihn zum Arzt, der glücklicherweise anwesend und schon auf war. An einem anderen Morgen klingelte kurz vor Dienstbeginn das Telefon. Ein Auto habe sich vor der Kaserneneinfahrt bei Glatteis überschlagen! Ich war als Fahrer eingeteilt, also eilte ich zu unserem Krankenwagen und fuhr los. Was würde mich erwarten? Wo genau lag der Verbandskasten? Wie machte man Blaulicht und Sirene an? Ein entgegenkommendes Auto blinkte mich an. Es war mein StUffz, er hatte den Verunfallten im Auto, ihm war nichts passiert. Schwein gehabt, ich konnte wenden und zurückkehren! Zu Silvester hatte ich Dienst. Es waren noch ein paar Kameraden da und wir feierten zusammen – die Diensthabenden ohne Alkohol. Zu Anfang des nächsten Jahres hieß es eines Morgens wie üblich vor der Kompanie antreten, und plötzlich kam der Befehl: „Gefreiter dieterharald vortreten!“ Schreck, was war nun los? Ich stand vor der Kompanie im Stillgestanden und hörte mir an, dass ich zum Obergefreiten befördert wurde. Meine direkten Vorgesetzten freuten sich diebisch über die Überraschung, es war ihnen gelungen, das vor mir geheim zu halten. Ich stand wie vom Donner gerührt da und konnte meine Freude vermutlich zu ihrem Leidwesen nicht so richtig ausdrücken. Jetzt durfte ich mir die Abzeichen mit zwei Streifen holen – und musste sie selbst an die Uniformjacken annähen.

Im Januar folgte eine zehntägige Übung auf dem Truppenübungsplatz Sennelager in der Nähe von Paderborn. Spät am Abend begann die Verladung zahlreicher Fahrzeuge auf Güterwagen, denn wir würden mit der Bahn fahren. Meine Aufgabe war es, unseren 5-Tonner auf einen der Wagen zu fahren. Vor den Vorderrädern befanden sich Sperrblöcke, die ich überfahren musste, damit sie sich ins Holz des Güterwagens bohrten. Aber ich kam nicht hinüber, ich fuhr vorwärts, rückwärts, im ersten Gang und mit Allradantrieb, schwitzte und verfluchte den Tag, an dem ich Führerschein gemacht hatte und schaffte es nicht. Neben dem Zug standen die anderen und lamentierten: „Die Sanis, die können es wieder mal nicht!“ Schließlich sprang einer meiner Kameraden aus dem Sanbereich ein, der im Zivilberuf LKW-Fahrer war. Er ruckelte den LKW solange zurecht, bis er richtig stand und wir ihn mit Ketten am Güterwagen festzurren konnten. Das gesamte Verladen dauerte die halbe Nacht, aber schließlich stiegen wir in die angehängten Personenwagen und die Fahrt ging los. Wir standen mehr als dass wir fuhren, allein bis Hamburg benötigten wir vier Stunden! Erst am Abend kamen wir in Sennelager an, einem riesigen Gelände unter britischer Verwaltung. Wir schliefen in primitiven Baracken mit dreistöckigen Betten im Schlafsack. Geheizt wurde mit Öfen und im obersten Bett unter der Barackendecke, wo ich lag, war es bullig warm, während am Boden fast Frost herrschte. Ich dampfte bei geöffnetem Schlafsack vor mich hin, während die unten eingemummelt mit den Zähnen klapperten. Waschräume und Toiletten waren in einer anderen Baracke, Duschen gab es nicht. Tagsüber befanden wir uns im Gelände. Hier bei den Briten waren die Schießplätze mit Schranken abgesperrt, wir Sanis mussten davor stehen bleiben und waren von den Schießenden völlig getrennt. Wir standen uns stundenlang die Beine in den Bauch und froren, immerhin war Winter. Spannend wurde es, als mit Gewehrgranaten geschossen wurde. Der Gewehrkolben durfte nicht normal an der Schulter angesetzt werden, sondern nur in den Weichteilen. Wer das nicht tat, bekam den Rückstoß schmerzhaft als Prellung zu spüren. Die so Verwundeten kamen zu uns, wir verbanden die Schulter, legten den Arm in eine Binde und fuhren sie zum Arzt in die San-Baracke. Irgendwann hatte ich mit einigen Kameraden am Eingang zum Übungsplatz zu tun. Draußen gab es Kneipen und wir nutzten die Gelegenheit, uns aufzuwärmen. Alkohol war natürlich verboten und so bestellten wir kein Bier, sondern Cola. Den Schuss Rum darin konnte man ja nicht sehen, und dem Wirt war egal, wem er was verkaufte. Nach einiger Zeit wurde ich als Arztfahrer eingeteilt. Tagelang kutschierte ich unseren Doktor durch die Gegend, lieferte ihn irgendwo ab und wartete, bis er wieder auftauchte. Einmal sollte ich ihn im Offizierskasino abholen, das war ein großes Gebäude im Nirgendwo. Ich fand es, eine Wache am Eingang war nicht zu sehen, also spazierte ich hinein und suchte den Doktor. In einem großen Saal fand ich ihn. Das war sehr britisch hier, wie bei Sherlock Holmes, dunkel getäfelt und mit dicken Ledersesseln. Englische Offiziere schienen ein feines Leben zu führen. Ich stand mitten im Raum, als hinter mir einer von deren Soldaten auftauchte. Was ich hier zu suchen hätte? Ich könnte doch nicht einfach ins Kasino marschieren! Mein Arzt hatte mich schon gesehen und kam hinterher, er fand es lustig.

Mit dieser Übung war für mich das Schlimmste überstanden, ich hatte jetzt nur noch einige Wochen bis zum Ende meiner Wehrdienstzeit abzuleisten. Mein Maßband mit der restlichen Tageszahl wurde zusehends kleiner. Es nahte der nächste Lebensabschnitt: Der Beginn des Studiums würde unmittelbar folgen! Am Tag vor der Entlassung hieß es, die Ausrüstung in der Kleiderkammer abzugeben. Welch ein erhebendes Gefühl! Weg mit dem Stahlhelm! Den Seesack mit einer Uniformausfertigung mussten wir behalten, er war für den Ernstfall zu Hause zu lagern. Ich würde in Zukunft im Winter gelegentlich die Lederhandschuhe benutzen, die taten auch im Zivilleben gute Dienste. Der Rest kam irgendwo in die Ecke. Am letzten Abend gab es im Sanbereich eine Entlassungsfeier. Vier von uns beendeten ihre Wehrpflicht und die Kameraden schenkten uns einen Schnapsbecher aus Zinn, in den der Namen der Einheit eingraviert war. Er musste natürlich eingeweiht werden und ich trank etwas mehr, als mir guttat. Ich kann nicht mehr sagen, wie ich ins Bett kam. Am nächsten Morgen war Sektfrühstück angesagt. Außer uns wurden noch viele andere entlassen, die Stimmung ging hoch, aber wir wurden vom Rest der Truppe isoliert. Frühstück in der Kantine gab es erst, nachdem alle anderen fertig waren. Mit einem Bundeswehrbus wurden wir zum Lübecker Hauptbahnhof gefahren, und auch hier waren wir vom Rest der Menschheit isoliert: Im Zug nach Hamburg hatten wir einen eigenen Wagen für uns. Schließlich standen wir in Hamburg vor dem Bahnhof. Was nun? Noch ein Gang über die Reeperbahn? Oh nein, ich hatte genug Alkohol intus. Es war ein kalter Märzmorgen gegen zehn Uhr und es reichte mir. Ich fuhr nach Hause, es war keiner da, alle unterwegs, also legte ich mich ins Bett, erst einmal ausschlafen! Wozu war die Bundeswehr da? Sie sollte die Russen aufhalten, bis Soldaten kämen. Gute Nacht, Reserve hat Ruh!

Wenige Tage später ging ich zur Kfz-Zulassungsstelle und ließ meinen Bundeswehrführerschein umschreiben in einen zivilen. Ich erhielt die Fahrerlaubnis der Klassen 3 und 2, also PKW und LKW aller Art. Verschiedene Sorten beim LKW-Führerschein gab es noch nicht, und ich hätte mit einem 40-Tonner mit Anhänger über die Autobahn brummen dürfen. Tatsächlich benutzte ich die Klasse 2 nie. Ab einem Alter von 50 Jahren war für LKW-Fahrer eine jährliche Augenprüfung vorgeschrieben. Da ich die nie absolvierte – wozu auch – verlor ich die Klasse-2-Erlaubnis.