Grundausbildung bei der Bundeswehr 1973

Wie befohlen (der erste Befehl, dem ich zu folgen hatte!) fand ich mich am 2. Januar 1973 morgens um 6 Uhr in einer großen Sporthalle unweit des Bahnhofs Altona ein. Hier wurden die neuen Wehrpflichtigen gesammelt, nach Zielkasernen sortiert und zu den Zügen gebracht. Zu meiner Freude traf ich einen Bekannten: Ein Mitschüler aus meiner Klasse war auf dem Weg in die gleiche Kaserne! Es war nie ein Thema in der Schule gewesen, wer eingezogen wurde und wo er hin musste, und so war unsere Überraschung groß. Zu zweit war die Fahrt ins Ungewisse gleich etwas leichter zu meistern. Ein Sonderzug brachte uns zukünftige Soldaten nach Flensburg-Weiche, von wo aus wir in die Briesen-Kaserne geführt wurden.

In der ersten Woche ließ man es langsam angehen. Wir lernten die verschiedenen Gebäude kennen, die eigene Stube (wie hier die Zimmer hießen) und die Mitbewohner (die ab jetzt Kameraden genannt wurden). Zu acht waren wir in einer Stube untergebracht, es gab Etagenbetten, für jeden einen Spind (also einen Schrank für alle Utensilien, die man so hatte), einen Tisch und für jeden einen Stuhl. Oft hieß es warten: Schlange stehen bei der ärztlichen Untersuchung, warten bei der Einkleidung, bei diesem und jenem. Dann verschwand die Zivilkleidung im Spind und plötzlich sahen wir in Uniform alle gleich aus. Erste Übungen im Exerzieren begannen: Im Gleichschritt marsch – was tatsächlich geübt sein will, um seinem Vordermann nicht in die Hacken zu treten und völlig aus dem Tritt zu kommen. Manch einer hatte noch lange Haare und bekam eine Galgenfrist über das Wochenende: Ab nächsten Montag würde das nicht mehr geduldet. Genauer gesagt hieß es, dass die Haare weder die Ohren noch den Hemdkragen berühren durften. Wöchentlich wurde kontrolliert, dass das nach dem ersten Schnitt auch so blieb.

Der militärische Alltag begann. Meine Kameraden und ich tauchten in eine neue Welt ein, das Dasein als Schüler verschwand ziemlich schnell und das Leben von Familie und Freunden wurde zum Leben der „Zivilisten“ und hatte mit unserem nicht mehr viel zu tun. Am Wochenende zuhause traf man immer jemanden, der auch beim Bund war, und das Leben dort war dann das einzige Gesprächsthema. Sagte jemand „Nun lass uns doch mal über etwas anderes reden“, so hielt das höchstens fünf Minuten lang an. In der Kaserne waren wir „Rotärsche“. Soldaten, die schon länger dabei waren, brüllten uns diese Bezeichnung zu und ergänzten „Noch 60 Tage!“, wobei sie uns ihr Maßband, das täglich bis zum Ende der Dienstzeit um einen Zentimeter gekürzt wurde, unter die Nase hielten.

Ein typischer Morgen begann um 5:20 Uhr. Ein Diensthabender (auch ich sollte einige Male das Vergnügen haben) ging laut rufend durch den langen Kasernenflur. „Kompanie aufstehen“ hatte er alle paar Meter mit einer speziellen Betonung zu verkünden, was klang wie „Kooompaniiiiie – (kleine Pause) – aaaufstehn!!!!“. Das harte Neonlicht ging an und wehe dem, der zehn Minuten später noch im Bett lag. Waschen (nicht duschen) im riesigen Badezimmer, anziehen, antreten draußen vor dem Eingang. Gemeinsam wurden wir zum Kantinengebäude geführt, nach dem Essen zurück, und um sieben Uhr standen wir erneut auf dem Hof zum Morgenappell. Der Hauptfeldwebel, höchster Rang bei den Unteroffizieren, kommandierte uns herum, bis wir exakt ausgerichtet in mehreren Reihen standen. Es erschien der Hauptmann, Chef der Kompanie. Dazu mussten wir in die Richtung gucken, aus der er kam. Der Hauptfeldwebel oder Hauptfeld, wie er abgekürzt wurde, schrie: „Die Augen – (Pause) – links!“, und wir mussten wie ein Mann den Kopf nach links drehen. Hier gab es einen Trick: Bei „die Augen“ folgte immer „links“, man konnte sich in der kurzen Sprechpause darauf einstellen. Wurde nur „Augen“ ohne den Artikel gesagt, folgte „rechts“. Der Hauptfeld salutierte vor dem Hauptmann, machte Meldung, und der Hauptmann übernahm. „Rührt euch“, hieß es, und man durfte halbwegs normal stehen. Es folgte eine kleine Ansprache mit dem Tagesüberblick, nochmal strammstehen und schließlich „Abtreten zum Dienstbeginn!“ Und diesen Zirkus musste ich nun 15 Monate lang täglich über mich ergehen lassen… Abends um 22 Uhr lagen alle im Bett und es hieß: Licht aus!

Es gab theoretischen Unterricht zum Thema Bundeswehr: Das Prinzip der Inneren Führung, der Staatsbürger in Uniform, es gibt kein Feindbild (Feind ist der, der angreift), reine Verteidigungsarmee, Kriegsrecht, Genfer Abkommen, was versteht man unter Kameradschaft und Tapferkeit und einiges mehr. Man merkte schon, dass die Bundeswehr keinesfalls als Nachfolgerin der Wehrmacht gedacht war, sondern sich ganz im Gegenteil innerhalb einer Demokratie angesiedelt sah. Trotzdem gab es das militärische Gehabe, Befehl und Gehorsam, was gehörig nervte. Im Unterricht folgte das Einstudieren des Gelöbnisses, was die moderne Form des militärischen Eides war, und was es bedeutete. Insbesondere lernten wir, dass das Wort „tapfer“ den Einsatz des eigenen Lebens einschließt. Das sog. Feierliche Gelöbnis lautete:

Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe.

Eines Abends marschierten wir im großen Dienstanzug (also Ausgehuniform mit Helm auf dem Kopf und Gewehr über der Schulter) mit Fackelträgern und Musik vorweg zum öffentlichen Gelöbnis auf irgendeinen Platz in Flensburg. Allzu viele Zuschauer waren nicht anwesend und in der Nähe gab es noch ein paar Demonstranten, deren Lärm aber kaum zu uns herüber drang. Der Kommandeur hielt eine Ansprache, dann hieß es „Stillgestanden“ und der Text des Gelöbnisses wurde verlesen. Ich und wohl auch alle anderen dachten, anschließend müssten wir es im Chor wiederholen, aber es kam nichts mehr. Offenbar hätten wir gleich mitsprechen sollen, und so war der wesentliche Teil der Feier beendet, ohne dass jemand den Satz laut ausgesprochen hätte. Am nächsten Tag war für die Teilnehmer am Gelöbnis dienstfrei. Man durfte verweigern, hatte dann aber Dienst.

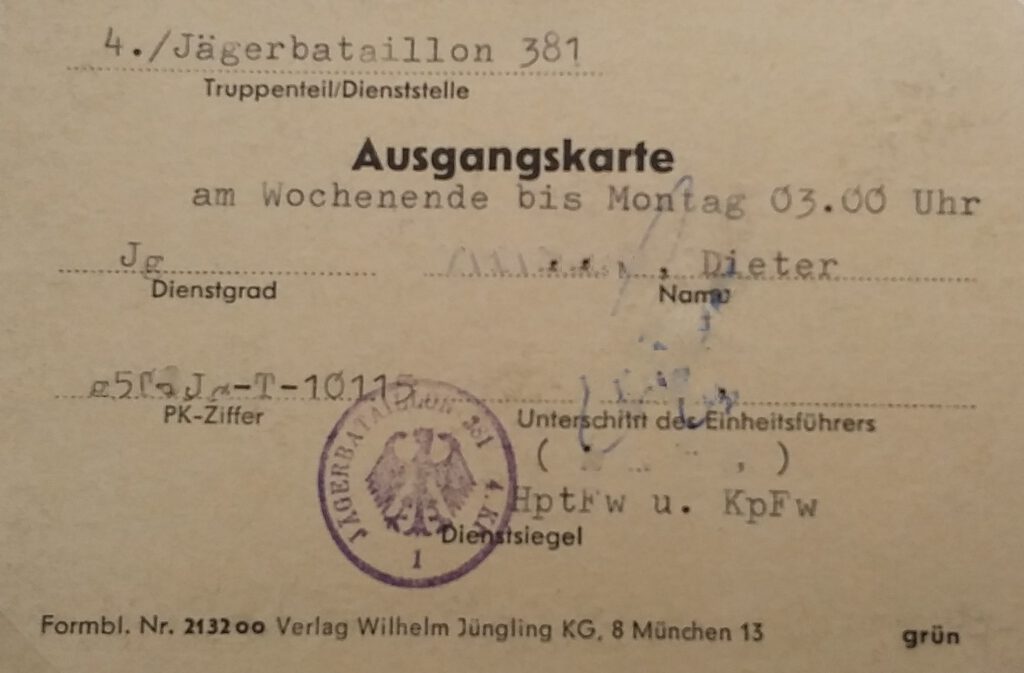

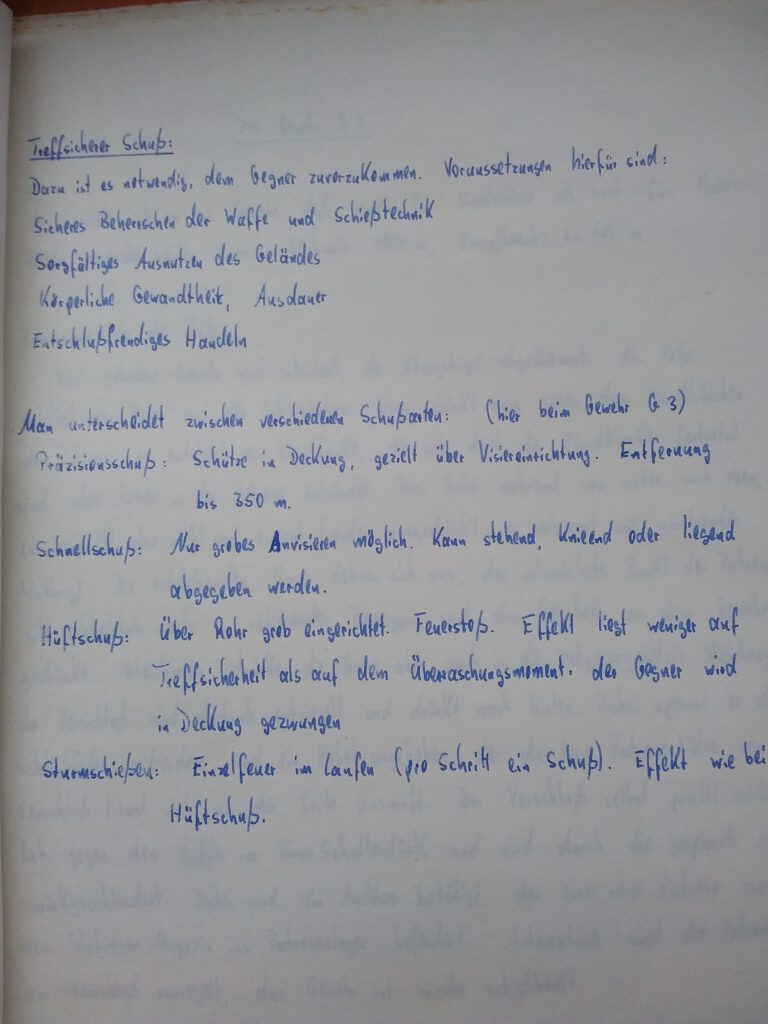

Und nun begann die Hauptsache für den Soldaten, nämlich der Umgang mit Waffen und das Kämpfen. Wo war ich nochmal gelandet? In der 4. Kompanie des Jägerbataillons 381 in Flensburg-Weiche. Das Bataillon bestand aus ungefähr tausend Soldaten, die in mehreren Gebäuden untergebracht waren, wobei ein Gebäude einer Kompanie entsprach. Die kleinste Einheit war die Jägergruppe, die aus acht oder neun Mann bestand, davon war einer der Chef, bei uns ein Offiziersanwärter, also einer, der geringfügig älter und länger beim Bund war als wir und der sich als Zeitsoldat verpflichtet hatte. Jeder Soldat der Gruppe hatte ein Gewehr dabei, zusätzlich waren wir bewaffnet mit einem schweren Maschinengewehr, einer Panzerfaust und bei Bedarf Panzer- und Handgranaten. Die Jägergruppe war zu Fuß unterwegs und wir lernten sehr schnell den Spruch: „Beliebteste Gangart: Zehn Zentimeter unter der Grasnarbe“. Zunächst einmal galt es, die Waffen zu bedienen. Funktionsweise, auseinander- und wieder zusammenbauen, reinigen, sichern und entsichern. Und dann natürlich schießen, erst mit Platzpatronen, hier Übungsmunition genannt, und dann auf dem Schießstand scharf. Wir schossen auf Scheiben mit dem Umriss eines Menschen in Originalgröße. Das haute mich fast um, es war mir zutiefst zuwider, darauf zu schießen. Ich ging ins Geschäftszimmer und sprach beim Hauptfeldwebel persönlich vor, was für einen einfachen Rekruten ganz schön gewagt war. Ich erkundigte mich direkt nach der Möglichkeit, auch jetzt noch den Wehrdienst zu verweigern. Das wäre jederzeit möglich, kam zur Antwort, aber das Verfahren dauere Wochen, und solange müsste ich normal Dienst machen. Nach einigem Überlegen rückte ich von der Idee wieder ab und schoss notgedrungen auf die Pappkameraden, wobei mir meine Trefferquote ziemlich egal war. Übrigens ging man nicht einfach so ins Geschäftszimmer, wo vor dem Allerheiligsten mit dem Hauptfeld statt einer Sekretärin ein Feldwebel saß. Vielmehr musste man: Anklopfen, eintreten, salutieren, Meldung machen, strammstehen. Meistens kam dann ein Aufschrei: „Wie sehen Sie denn aus, ziehen Sie sich erstmal richtig an! Raus und nochmal!“ Vor der Tür ein kurzer Blick auf die Uniform, alle Knöpfe waren zu, das Koppel genau in der Hosenmitte positioniert, da war nichts zu beanstanden, das war reine Schikane, also nochmal von vorne. Und dann durfte man untertänigst sein Anliegen vorbringen. Die Jägergruppe schleppte ein Maschinengewehr mit sich, welches von zwei Soldaten im Liegen zu bedienen war. Einer visierte das Ziel an und schoss, der andere hielt den Patronengurt und sorgte dafür, dass die Geschosse sauber durchliefen. So eine Waffe wirkte auf zwei Kilometer Entfernung noch tödlich! Und schon ein Kilometer ist weit, wenn man ihn in natura erlebt! Wir lagen mit unserem Gewehr G3 im Gelände und weit weg auf einem Acker klappten die Zielscheiben hoch, kaum zu erkennen auf die Entfernung. Man musste schon scharf gucken, um überhaupt etwas zu sehen – und dann auch noch treffen. Auch die Panzerfaust wurde von zwei Mann bedient. Im Prinzip war das ein metallenes Rohr, das sich einer auf die Schulter legte. Der andere schob von hinten das eigentliche Geschoss hinein, stellte sich sodann tunlichst seitlich auf, klopfte dem anderen auf die Schulter, und der schoss. Man schoss auf Panzer, die nicht allzu weit weg sein durften. Im Ernstfall bohrte sich das Geschoss durch die Panzerung und explodierte im Inneren des Panzers, aber wir hatten nur Übungsmunition und die Panzer waren Umrisse aus Holz. Während das Geschoss nach vorne flog, gab es einen gewaltigen Rückstoß kombiniert mit einer Flamme, die hinten aus dem Rohr kam. Hatte der zweite Mann noch seinen Kopf davor, gab es üble Verbrennungen, was bei Benutzung von scharfer Munition gelegentlich vorkommen sollte. Und dann war da noch die Gewehrgranate, mit der man auch auf Panzer schoss, man musste nur ziemlich dicht ran. Die Granate hatte einen langen Stiel wie eine Silvesterrakete, der in den Gewehrlauf gesteckt und so abgefeuert wurde. Sie hatte einen kräftigen Rückstoß und man musste darauf achten, dass der an die Schulter gedrückte Gewehrkolben nicht auf dem Knochen, sondern auf weichem Gewebe lag. Wer es falsch machte, bekam eine arge Verstauchung, was ich später als Sanitäter noch kennenlernen sollte. Dann hatten wir noch die Pistole P1, mit der lässiges Zielen und Schießen wie bei John Wayne allerdings nicht möglich war. Auch diese kleine Waffe hatte einen gehörigen Rückstoß. Selbst wenn man sie mit beiden Händen umfasste, machte sie beim Abdrücken einen Satz nach oben, den man beim Zielen berücksichtigen musste. Wer gut schoss, konnte einen Urlaubstag ergattern, wobei ich chancenlos war. Ich hatte bei jedem Schuss Herzklopfen und keine ruhige Hand.

Wir übten die Benutzung der Gasmasken. Eine kleine Gruppe begab sich in ein spezielles Gebäude, dessen einziger Raum unter Tränengas gesetzt war. Zunächst einmal hieß es ruhig bleiben und unter der Maske zu atmen. Es war halbdunkel, das Sichtfeld arg eingeschränkt und das Luftholen erschwert. Dann hieß es: Luft anhalten, den Filter von der Gasmaske abschrauben und mit dem Nebenmann tauschen. Anschließend durften wir zurück in die Stube. Und da begannen wir alle zu weinen, denn das Gas steckte in der Uniform und dünstete jetzt aus.

Nach einem Monat war ein Nachtmarsch von acht Kilometern angesetzt. Statt der üblichen mit Eisen beschlagenen schweren Schnürstiefel mussten wir unsere Knobelbecher anziehen, die ohne Schnürsenkel waren und eher Gummistiefeln ähnelten. Einer nach dem anderen, Gewehr über die Schulter gehängt und kleines Sturmgepäck auf dem Rücken, ging es hinaus in die stockdunkle Nacht auf dem Truppenübungsplatz. Der Hauptmann stürmte voran und legte ein gehöriges Tempo vor. Eigentlich war es für mich zu schnell, aber es galt, bloß nicht den Vordermann aus dem Blick zu verlieren. Endlich waren wir am Ziel und mussten antreten. Schwer atmend stand ich da, es war spät am Abend, und dem Hauptmann passte irgendetwas nicht. Er schimpfte: „Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil!“, wobei offenbar wir mit dem Klotz gemeint waren. Dann ging es los: „Nieder!“ – „Sprung auf, marsch, marsch! – Nieder!“ usw. Beim ersten Befehl ließ man sich fallen, wo man gerade stand, Pfütze-Stein-Matsch egal, lag bauchlinks auf dem Boden, winkelte das Sprungbein an, um schneller wieder hochzukommen, um beim zweiten Befehl hochzuspringen und vorwärts zu laufen. Drei Schritte, dann wieder fallenlassen und von vorne. Irgendwann war es genug und wir durften zurück in die Stuben. Ich war fertig! Am nächsten Tag war mein rechter Fuß geschwollen und tat weh. Wie sich herausstellte, hatte ich mir einen Nerv eingeklemmt. Mehrere Wochen lang musste ich regelmäßig mit dem Bus nach Flensburg hinein zu einem Arzt fahren, der meinen Fuß unter elektrischen Strom setzte. Das war nicht sehr angenehm, aber immerhin konnte ich in der Zeit nicht am normalen Dienst teilnehmen. Ich musste in Ausgehuniform die Kaserne verlassen und man musste militärisch grüßen, wenn man einem Vorgesetzten in Uniform begegnete. Wie unangenehm, da hieß es rechtzeitig die Straßenseite zu wechseln, zumal mehr Soldaten durch die Stadt liefen als man denken sollte. In dieser Zeit war ich innendienstkrank geschrieben, ich durfte nur Turnschuhe tragen und nicht an den Geländeübungen teilnehmen. Das war für mich nicht schlecht, hieß aber nicht auf der faulen Haut zu liegen. Man war schon darauf aus, diese vermeintlichen Drückeberger zu beschäftigen. Zum Beispiel durften wir im langen Kasernenflur das Gewehr auseinanderbauen: Ein Teil entnehmen, damit den Flur bis zum Ende rennen und es ablegen, zurücklaufen, das nächste Teil ausbauen, den Flur entlanglaufen usw. An den Schießübungen konnte und musste ich teilnehmen. Einmal in der Woche war Geländetag, der von morgens früh bis abends spät ging. Es war Winter, es war kalt, aber das Wetter spielte keine Rolle. Wir standen im Dunkeln am Rande einer Lichtung im Wald und kilometerweit weg rauchte jemand am gegenüberliegenden Waldrand. Jeder Zug war deutlich zu erkennen, im Ernstfall wäre das ein herrliches Ziel! Auf das ich womöglich zu schießen hätte? Was machte ich hier bloß! Noch Jahre später machte ich mir automatisch Gedanken, wie man ein Gelände geschickt militärisch ausnutzen könnte, wenn wir im Urlaub eine „Landschaft“ bestaunten.

Rund die Hälfte der Rekruten waren Abiturienten und diese durften die Offizierslaufbahn einschlagen. Dazu musste man sich für zwei Jahre verpflichten und wurde innerhalb der Zeit Leutnant. Eines Tages wurden alle Abiturienten einzeln zum Bataillonskommandeur befohlen. Was war los? Wir rätselten. Neben dem Kommandeur saß ein General, goldene Schulterklappe mit ichweißnichtmehr wieviel Sternen. Sowas hatte ich noch nie gesehen! Sie wollten wissen, warum ich nicht Offizier werden wollte. Ach so, man witterte eine kommunistische Verschwörung! Es gab durchaus einige kommunistisch angehauchte Soldaten, aber in der Richtung war mir noch nichts zu Ohren gekommen. Ich erklärte, das Minimum zu tun, wozu ich verpflichtet sei, aber keinesfalls mehr. Damit schienen sie zufrieden zu sein. Der Anlass war wohl, dass sich nur zwei von fünfzig Abiturienten aus meinem Jahrgang dazu bereit erklärt hatten, die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Abiturienten waren bei der Bundeswehr eine Klasse für sich. Diejenigen auf dem Wege zum Offizier natürlich sowieso, aber unter den Mannschaftsdienstgraden war das auch ein Thema. Wusste bei irgendeiner privaten Diskussion, zu welchem Thema auch immer, ein Abiturient etwas, so hieß es, du mit deinem Abitur! Klappte bei jemandem handwerklich etwas nicht, kam auch: Der hat Abitur! Gängiger Spruch war: „Abitur? Schon Scheiße!“ Ich hatte den Eindruck, dass die Nichtabiturienten sich irgendwie als etwas Niederes fühlten, was völliger Quatsch war, denn ich konnte mit allen reden, diskutieren und arbeiten. Das war nicht nur in Flensburg so, sondern zog sich durch alle Kasernen, die ich kennenlernte.

Am Freitagnachmittag oder manchmal auch erst am Sonnabendmittag durften wir ins Wochenende nach Hause fahren. Vorher musste das Kasernengebäude gereinigt werden. Bäder und Toiletten wurden geschrubbt, die Flure gefegt, gefeudelt und Bohnerwachs aufgetragen. Dann wurde der Flur mit dem „Bohnerwagen“ poliert: Das war eine quadratisches, sehr schweres Metallstück mit einem drum herum gewickelten Lappen an einem mit einem Gelenk versehenen Besenstiel. Mit Kraft und Schwung wurde das Ding in Bewegung gesetzt und polierte so den frisch gebohnerten Fußboden. Mit mehreren Mann neben- und hintereinander arbeiteten wir uns fast wie ein Ballett den langen Flur entlang. Zum Abschluss gab es den „Stubendurchgang“. Jeder musste vor seinem Spind stehen, der Vorgesetzte erschien und kontrollierte, nachdem der Stubenälteste eine saubere Meldung hingelegt hatte. Lag alles da, wo es hingehörte? Und so wie es sein sollte? Hemden in DIN A4-Format gebracht, das Bett exakt gemacht mit faltenfreiem Bettlaken? Es konnte sein, dass sich unser Offiziersanwärter lang auf den Boden legte, unter ein Bett kroch und mit weiß behandschuhten Fingern über irgendeine Ecke strich. Dann kam er wieder hoch, pustete auf seinen weißen Finger und sagte: „Sehen Sie mich noch? In dreißig Minuten komme ich wieder zur Kontrolle.“ Natürlich war das Schikane und wir mussten warten. Aber auch Einzelne konnte es treffen, wenn es im Spind oder am Bett etwas zu beanstanden gab. Die Wartezeit konnte eine oder zwei Stunden betragen, was für Norddeutsche noch zu verschmerzen war, aber für die zahlreichen Ruhrgebietler bitter wurde, die unter Umständen ihre Anschlusszüge in Hamburg nicht mehr erreichten und erst spät in der Nacht zu Hause ankamen.

Die Grundausbildung endete nach drei Monaten mit einer Abschlussprüfung. Da ich einen Großteil der Geländeausbildung versäumt hatte, brauchte ich nicht daran teilzunehmen. Wie schön, dass mir das erspart blieb! Allerdings wurde ich doch eingesetzt: Abends fand ich mich in einem Wald wieder, wo ich mit einer Leuchtpistole bewaffnet hinter einem Baum stand. Nicht weit entfernt schlichen die Prüflinge einzeln vorüber, und immer wenn einer kam, musste ich eine Leuchtkugel abschießen. Da das menschliche Auge auf Bewegung reagiert, war das richtige Verhalten des Soldaten, mitten in der Bewegung stehenzubleiben und sich nicht zu mucksen, bis es wieder dunkel wurde. Manche warfen sich stattdessen auf den Boden oder fingen an zu laufen, was ich sehr gut beobachten konnte, dabei sollte ich sie ja gar nicht sehen. Einmal merkte ich selber nicht, dass da einer kam und schoss nicht. Schon wurde ich von irgendwoher angeraunzt, wo meine Leuchtkugel bliebe – es standen noch mehr Beobachter in der Nähe.