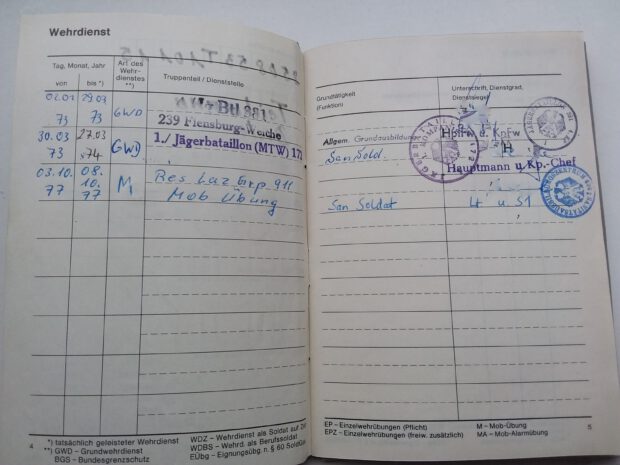

Ende März 1973 wurde rund die Hälfte der Flensburger Rekruten mit Bundeswehrbussen nach Lübeck in die Hanseaten-Kaserne im Stadtteil Blankensee gefahren. Hier befand sich das Jägerbataillon (MTW) 172, in dem ich ein Jahr lang verbringen sollte. Die Abkürzung MTW stand für Mannschaftstransportwagen, und was das war, würde ich noch kennenlernen. Heute stehen noch ein paar Kasernengebäude, werden aber anders genutzt, und der größte Teil der Kaserne ist mit Wohnungen neu bebaut. Der angrenzende Truppenübungsplatz gehört jetzt zum Flughafen Lübeck-Blankensee, der damals nur ein kleiner Flughafen für Privatflugzeuge gleich daneben war. Nach der Ankunft mussten wir in Reih und Glied antreten und wurden den verschiedenen Kompanien zugewiesen. Soldaten für die erste Kompanie wurden aufgerufen: „Jäger dieterharald vortreten!“ kam der Befehl. Ich? Nach einer kleinen Schrecksekunde stand ich als Erster vorne. Da hinten ist das Gebäude, Abmarsch, wurde mir befohlen. Die 1. Kompanie war die sog. Stabskompanie, wo die Verwaltung für den Rest des Bataillons saß. Die zweite bis vierte Kompanie waren normale Kampfkompanien und die fünfte hatte zusätzlich Artillerie. Auf diese Kompanien wurde der Rest meiner Kameraden verteilt, während ich zum genannten Gebäude ging. Ich meldete mich zackig im Geschäftszimmer, wo es hieß: Ab zum Sanbereich und dort melden! Was sollte ich da, mein Fuß war wieder in Ordnung? Aber beim Militär wird gehorcht und nicht gefragt, also ging ich quer durch das Kasernengelände zum genannten Ort, während die anderen noch einsortiert wurden. Wieder meldete ich mich vorschriftsmäßig militärisch und bekam „Jaja, das brauchen wir hier nicht“ zur Antwort. „Wir haben Sie längst erwartet, wo kommen Sie jetzt erst her?“ hieß es. Und: „Was haben Sie gelernt? Krankenpflegerlehrgang? Erste Hilfe? Berechtigung für Blaulichtfahrten? Haben Sie überhaupt einen Führerschein?“ Ich musste alles verneinen. „Dann gehen Sie erstmal in die Küche zum Abwaschen!“ kam abschließend. Ich war ab jetzt kein Jäger mehr, sondern Sansoldat. Wer hatte das warum entschieden? Hatte mein Fuß oder die Anfrage auf Verweigerung damit zu tun? Ich habe bis heute keine Antwort darauf. Beim Abwaschen blieb es nicht, sehr bald wurde bemerkt, dass ich Schreibmaschine schreiben konnte. Also ab ins Geschäftszimmer! Das wurde mein neuer Job unter einem Stabsunteroffizier. Ich sortierte und verwaltete die G-Karten (oder Gesundheitskarten), das waren zusammengefaltete gelbe Pappen, in denen der Arzt Diagnosen und Verschreibungen von Patienten eintrug. Für jeden Soldaten gab es so eine Karte, und drinnen wurde weitere Korrespondenz wie Überweisungen an zivile Ärzte, Brillenverschreibungen usw. aufbewahrt. Für die Korrespondenz war nun ich zuständig: Der Arzt oder ein anderer Zuständiger krakelte handschriftlich seine Verordnung und ich musste das sauber tippen, mit der richtigen Anschrift versehen und ggf. die Antwortschreiben dazu ablegen. Das war meine Hauptbeschäftigung, und der militärische Teil war der, dass ich im kleinen Dienstanzug (Jackett, Schlips, viel zu weite Hose) an meinem Schreibtisch saß. Jeder der etwa ein halbes Dutzend Wehrpflichtigen hatte eine bestimmte Aufgabe. Ich freundete mich mit einem Kameraden aus Lübeck an, der im Keller die Medikamentenausgabe unter sich hatte. Chef des Sanbereichs war ein Feldwebel, wobei ich mich wunderte, dass diese Funktion „nur“ im Rang eines Feldwebels ausgeübt wurde. Ranghöchste waren der Truppenarzt (wehrpflichtig) und der Zahnarzt (längerdienend), beide im Range eines Hauptmanns, die aber rein militärisch kaum in Erscheinung traten. Es gab einen Hauptgefreiten, der als Automechaniker die Wagenflotte wartete und zufrieden war, und es gab Zeitgenossen im gleichen Rang, die die Prüfung zum Unteroffizier nicht geschafft hatten und nun meinten, sie müssten den Wehrpflichtigen Befehle erteilen. Das war eher unangenehm, zumal wenn sie vom Feldwebel unterstützt wurden. Das hieß dann: „Sansoldat dieterharald, holen Sie mal dies oder das aus dem Keller!“ „Wieso? Mach doch selbst!“ „Dies ist ein Befehl!“ Blödsinn, er hatte keine Befehlsgewalt über mich. Dann kam der Feldwebel: „Sansoldat dieterharald, holen Sie das!“ Diesmal war es ein Befehl, da konnte ich nichts machen. Wurde jemand stationär aufgenommen, machte man zuerst eine Blutsenkung. An der Schnelligkeit der Blutgerinnung kann man auf entzündliche Prozesse schließen. Der für die Station zuständige Unteroffizier bot mir an, selber mal das Blut der Patienten abzuzapfen, das sei gar nicht schwer, Spritze in die Vene piksen und ziehen. Oh Schreck, das traute ich mich nicht! Ab und zu gab es Gespräche der Art „Weißt du noch, als der mit dem abgerissenen Ohr kam? Hat geblutet wie ein Schwein!“ Das klang nicht gut, auch wenn es wie eine lustige Anekdote erzählt wurde. Wo war ich hier hineingeraten? Aber zunächst einmal hatte ich meinen Bürojob.

Der militärische Teil fand in der Kompanie statt, wo sich auch meine Stube befand. Wir erhielten eine neue Kopfbedeckung: Das Schiffchen, die neckische Mütze aus der Grundausbildung, die tatsächlich wie ein selbst gefaltetes Papierschiff aussah, wurde durch ein grünes Barett ersetzt. Wir waren nur noch zu viert in einem Zimmer, geweckt wurde erst um 6 Uhr und man durfte alleine zur Kantine gehen, nur das Antreten um 7 Uhr war Pflicht. Der Arzt war auch dabei, brauchte aber nicht strammzustehen, weil er höherrangig war als der Hauptfeld. Meistens stand er hinter ihm und feixte, während wir die Hacken zusammenknallten.

Und dann hieß es: Erste Hilfe lernen! Ab zum Lehrgang in ein Sanitätsbataillon in Itzehoe! Der Kurs dauerte vier Wochen und fand in einer vergleichsweise entspannten Atmosphäre statt. In der Kaserne waren ausschließlich Sanitäter untergebracht und das militärische Ambiente war auf ein Minimum reduziert. Es gab sogar eine Kantine, die Unteroffiziere und Mannschaften gemeinsam benutzen durften, als Kleidung war dort nur zivil oder Ausgehuniform erlaubt. Es war gemütlich eingerichtet und das Bier wurde vom Fass gezapft – undenkbar in Lübeck oder Flensburg! Allerdings mussten wir Wache gehen, das blieb den Sanitätern in Lübeck erspart, weil sie eigene Dienste hatten. Hier gab es nur Sanitäter, also mussten sie Wache schieben. Es war die Zeit, in der die Terroristen der RAF Kasernen überfielen, um Waffen zu erbeuten. Während in den Medien heiße Diskussionen stattfanden, ob Baader-Meinhoff eine Bande oder eine Gruppe war, übten wir den Ernstfall. Zu zweit gingen wir nachts am Kasernenzaun entlang, aber mit Abstand und einer auf der linken Straßenseite, der andere auf der rechten, damit nicht beide gleichzeitig ausgeschaltet werden konnten. Bei der „Vergatterung“ vorher waren uns einige scharfe Patronen für das Gewehr übergeben worden. Nach jeder Runde war ich froh, wenn wir wieder in der Wachstube ankamen. Der eigentliche Kurs in Erster Hilfe war teils Theorie, teils Praxis. Wir übten das Verbinden: Kopf, Brust, Arm, Knie, mit und ohne Druckverband, Schlagaderblutung mit Abbinden und was es noch so gab. Stabile Seitenlage und Wiederbelebung gehörten natürlich zum Programm, aber dann gab es auch Dinge wie: Hellrotes Blut kommt aus der Brust, rasselnder Atem, Blutschaum vor dem Mund! Das deutete auf Lungendurchschuss hin, der Verwundete war sitzend aufrecht zu lagern, am besten an einen Baum zu lehnen. Im Gelände wurde das Bergen von Verwundeten geübt. Auf dem Itzehoer Übungsplatz erhob sich ein Hügel. Vom Gipfel herab schoss der Feind (theoretisch) und auf halber Höhe lag ein Verwundeter, der gerettet werden musste. Auf allen Vieren krabbelte ich hoch zu ihm, verband ihn notdürftig („Kopf runter“, brüllte es von unten) und musste ihn dann auf dem Rücken liegend mit ihm auf dem Bauch in Deckung schleppen.

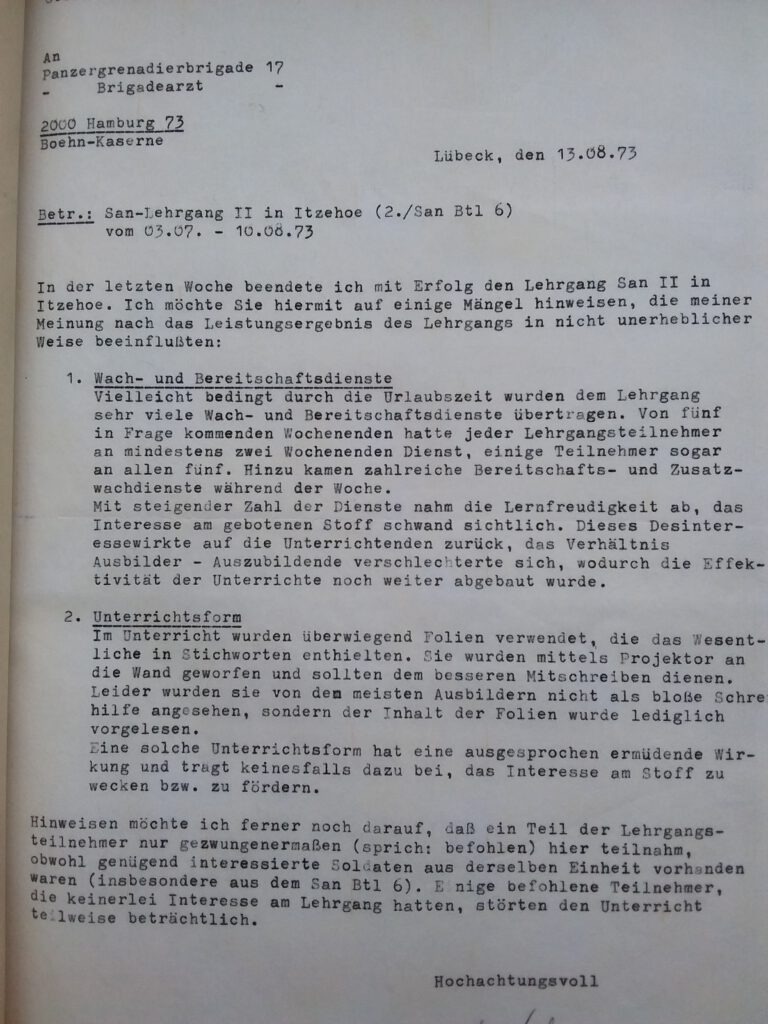

Der Kurs ging zu Ende, ich hatte für vier Wochen wieder meinen Geschäftszimmerjob, dann durfte ich zurück nach Itzehoe zum Krankenpflegerhelferlehrgang. Der ging über sechs Wochen im Juli und August und hatte keinen militärischen Teil im Außeneinsatz, sondern war im Wesentlichen theoretisch. Manches wie Hygiene war trivial und ich bekam ohne Anstrengung eine 1, anderes wie Anatomie komplizierter, aber ich dachte nicht daran, die Namen der Fingerknöchelchen auswendig zu lernen und landete somit bei einer 4. Mit dem Zeugnis hatte ich die Theorie des Lehrberufs Krankenpflegerhelfer erworben. Mir fehlte noch ein Jahr Praxis in einem Krankenhaus, und ich hätte einen Berufsabschluss! Wieder in Lübeck an meiner Schreibmaschine schrieb ich an allen Dienstwegen vorbei einen Beschwerdebrief an den höchsten Arzt der Bundeswehr, den Brigadearzt. Eine direkte Antwort bekam ich nie, aber Monate später sprach ich mit jemandem aus einer anderen Einheit über den Lehrgang, und der sagte: „Ach Sie waren das, der sich beim Brigadearzt beschwert hat?“ Also war der Brief zumindest angekommen.

Noch während des Lehrgangs wurde ich turnusmäßig zum Gefreiten befördert, das war normal und wurde mit allen Wehrpflichtigen nach einem halben Jahr gemacht, sofern sie nicht dumm aufgefallen waren. Was fehlte jetzt noch an meiner Ausbildung? Der Führerschein! Übergangslos wurde ich abkommandiert zur Fahrschule, in den nächsten sechs Wochen sollte ich LKW-5-Tonner und MTW fahren lernen. Das war nicht zwischendurch mal Unterricht, sondern ganztägig. Mit Theorieunterricht kannte ich mich mittlerweile aus, nun also Verkehrsregeln und Technik von Lastwagen. Wie funktioniert die Zweileitungs-Druckluftbremse? Und bloß nicht Luftdruckbremse sagen! Die Praxis auf dem 5-Tonner (das war nicht wie im Zivilleben das Gesamtgewicht des LKW, sondern die erlaubte Zuladung!) begann auf einer Betonbahn im Übungsgelände. Das Gefährt hatte sechs Gänge und ein unsynchronisiertes Getriebe, was bedeutete, dass man beim Hochschalten Zwischengas geben musste. Man fuhr im ersten Gang los, erreichte Schrittgeschwindigkeit, trat die Kupplung und löste den Gang, gab dosiert Gas (es durfte nicht zuviel und nicht zuwenig sein), trat erneut die Kupplung und ging in den zweiten Gang. Wenn es krachte, hatte man falsch Gas gegeben. Ging es gut, gab man normal Gas, erreichte die Mitte der Kreuzung und begann mit der gleichen Prozedur, um in den dritten Gang zu schalten. Beim vierten Gang war man über die Kreuzung rüber, beim sechsten kam man bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h an, und schon hatte man die nächste rote Ampel vor der Nase. Aber Ampeln gab es erst bei den Stadtfahrten in Lübeck, die schnurgerade Betonpiste hatte dafür ein riesiges Schlagloch in der Mitte, das man nur im ersten Gang durchfahren durfte. Es saßen immer mehrere Fahrschüler im Wagen, einer fuhr, die anderen saßen hinten im Aufbau. Als es an die Stadtfahrten ging, erlebten wir das fidele Leben der Fahrlehrer. Morgens fuhren wir einige Zeit und dann steuerten scheinbar alle Fahrlehrer der Lübecker Kasernen ein bestimmtes Restaurant mit einem großen Parkplatz an. Hier wurde erst einmal ausgiebig gefrühstückt, die Fahrlehrer an einem Tisch, die Schüler an einem anderen. So ließ sich das Soldatenleben aushalten! Das Fahren setzte mir allerdings zu, selbstverständlich war es für mich nicht. Einmal hieß mich der Fahrlehrer anhalten: „Aussteigen!“ Nanu, schon fertig? „Laufen Sie dreimal um den LKW!“ Ich war so angespannt beim Lenken, dass er was dagegen tun wollte. Die reine Fahrzeit für mich konnte eine Stunde am Tag betragen, aber es wurden auch mal vier Stunden am Stück.

Nach dem LKW musste ich das Fahren des MTW = Mannschaftstransportwagens erlernen. Das war ein gepanzertes Gefährt auf Ketten, eine Art kleiner Panzer ohne Kanone, dafür mit Sitzen und einer großen herunterklappbaren Heckklappe. Damit wurde der Jägertrupp ins Kampfgebiet gefahren, die Soldaten konnten blitzschnell aussteigen und kämpfen. Im San-Bereich hatten wir ein solches Gefährt mit Liegen statt Sitzen und einem großen roten Kreuz außen aufgemalt. Ein MTW hatte ein Gaspedal samt Automatikgetriebe, statt Bremspedal und Lenkrad allerdings zwei lange Knüppel links und rechts vom Fahrer. Zog man sie kräftig zu sich, blockierte die zugehörige Kette und der Panzer bremste. Zog man nur den rechten Knüppel, blockierte nur die rechte Kette und man fuhr eine Rechtskurve, entsprechend wirkte die linke Seite. Die Dosierung des Ziehens war wichtig: Wollte man bremsen und zog links und rechts ungleichmäßig, bremste man und fuhr gleichzeitig in eine Kurve. Wollte man abbiegen und zog zu kräftig, bremste man abrupt und drehte sich fast im Stand – in der Stadt konnte das dazu führen, dass man mit dem Heck auf den Fußweg kam und die Kette den Kantstein abrasierte. Das große Loch auf der Übungspiste war jetzt anders zu nehmen: Bloß nicht bremsen, mit Vollgas rüber! Anderenfalls kippte die Spitze des MTW nach unten. Auch Kurven durften nicht ausgebremst werden, ohne ausreichend Gas konnte die nicht gebremste Kette sich nicht drehen und man blieb stehen. Beim Fahren war ein besonderer Blaumann zu tragen, der keine Taschen und keine Ösen hatte, mit denen man irgendwo hängenbleiben konnte. Der Einstieg in den MTW war oben, man kletterte über die Kette vorne hoch und öffnete die Luke. Beim Anlassen war Vorsicht geboten: Vorne rechts ragte das Auspuffrohr nach oben, aus dem zunächst mit einem kleinen Knall eine Stichflamme schoss, es sollte also nicht gerade jemand daneben stehen. Nach sechs Wochen nahte die Prüfung: Am ersten Tag Theorie (kein Problem), am zweiten Tag 5-Tonner fahren, am dritten Tag MTW fahren. Ich galt für die praktische Prüfung als Wackelkandidat, aber ich bestand!

Und nun standen drei Wochen Urlaub an, so etwas gibt es bei der Bundeswehr! Der Sommer war allerdings schon vorüber, es war Ende September, und so ruhte ich mich erst einmal aus. Lange schlafen, faulenzen, lesen, mit Freunden (und Freundinnen!) in die Disko gehen – das Leben könnte so anders sein!